近日,在全国检察机关行政检察工作会议上,民勤县检察院办理的交通运输从业资格监督案件作为典型案例被重点推介。民勤县检察院通过构建大数据法律监督模型,创新“个案办理+类案监督+系统治理”工作模式,推动道路运输从业人员管理制度规范落实,取得显著成效。

以案为鉴,深挖社会治理难题

2023年,民勤县检察院在办理一起行刑反向衔接案件时发现,涉案人员张某的从业资格证未被及时注销,仍在从事道路运输工作。经深入调查,类似“应注销未注销”的情况并非个案,暴露出行业监管存在漏洞。

“我们在做好刑事案件反向衔接的同时,更注重分析犯罪背后的深层次原因。”该案承办检察官介绍。通过梳理近三年交通领域刑事案件,发现从业人员资格管理存在信息共享不及时、动态监管不到位等问题。

数字赋能,构建法律监督模型

针对发现的问题,民勤县检察院创新构建“交通领域从业准入大数据法律监督模型”,通过打通公安、交通、司法等部门数据壁垒,设置“驾照吊销”“年龄超过60周岁”“证件超过有效期180日未申请换证”等3个监督规则,智能筛查异常数据。

截至目前,该模型已筛查出道路运输从业人员资格应注销未注销线索1112条,经核查确认后,向交通运输部门制发类案检察建议。

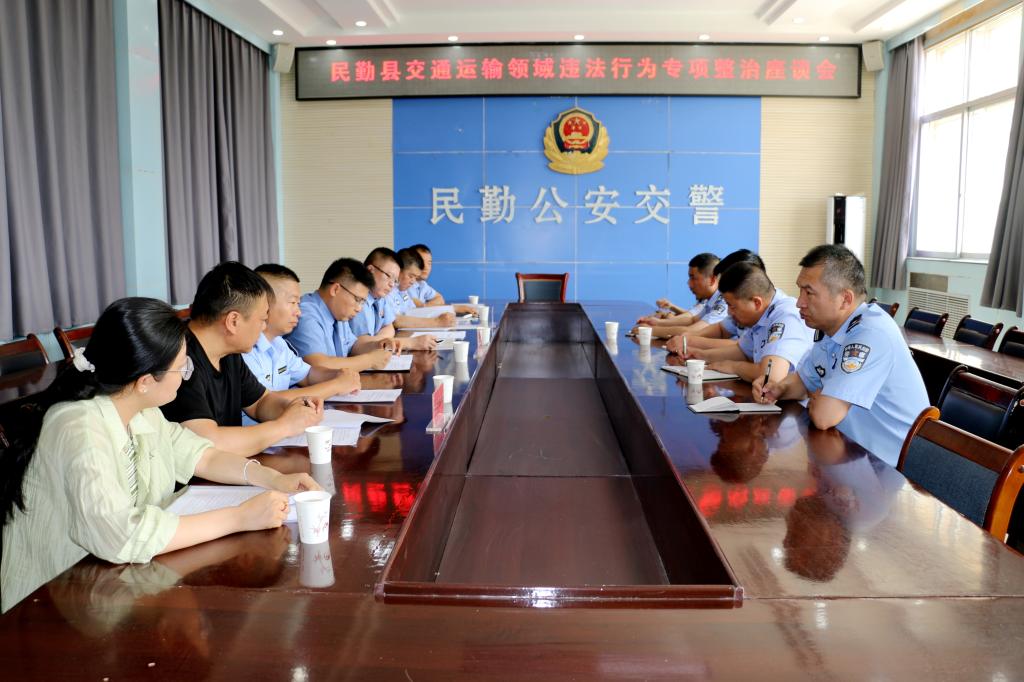

协同共治,推动行业管理

检察建议引起交通运输部门高度重视,迅速成立专项清理工作专班,对照检察机关提供的精准线索清单,逐一核查、依法处置,对不符合从业资格条件的及时予以注销。此次清理解决了历史遗留问题,进一步严格了从业人员资格审查标准和动态管理流程,强化了信息共享与部门协作机制,使道路运输从业人员管理制度得以真正严格执行,从源头上为公共交通安全筑起了更牢固的“防火墙”。

延伸职能,助推系统治理

民勤县检察院的成功实践,生动诠释了“个案办理—类案监督—系统治理”的数字检察监督路径,是检察机关以法治力量参与社会治理、守护民生安全的典型案例。其构建的大数据法律监督模型,不仅有效清除了特定领域的风险隐患,更探索出一条以数字检察赋能行政监管、提升治理效能的新路径,为全省乃至全国在重点领域推进穿透式法律监督、深化诉源治理提供了宝贵的“甘肃样本”。民勤县检察院以此案办理为切入点,将监督范围延伸至网约车、货运平台等新业态领域,推动建立交通运输领域综合治理联席会议制度。